Есть ли у вас лицензия на осуществление образовательной деятельности?

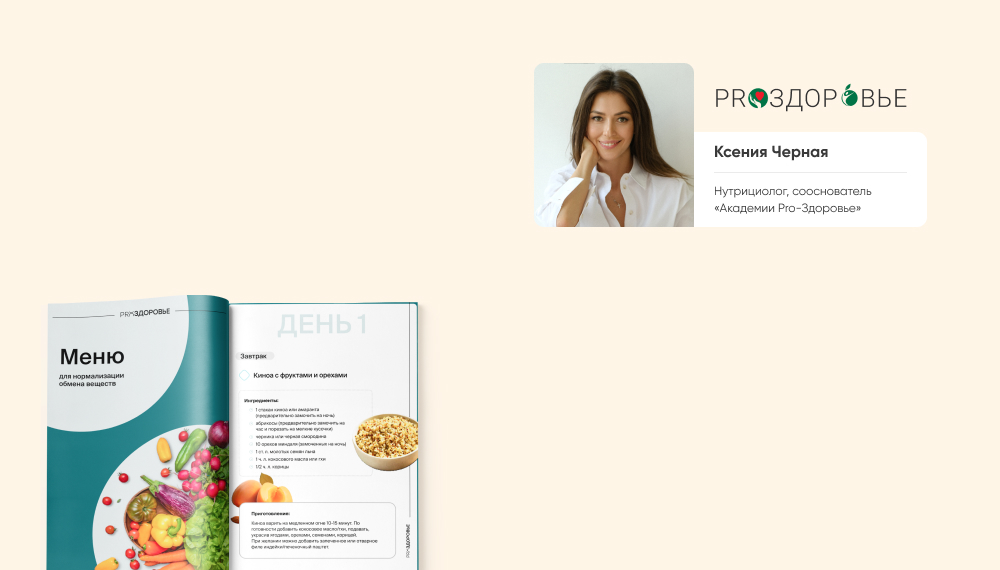

АНО ДПО «Академия интегративной нутрициологии «Про Здоровье»

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности

№ Л035-01235-74/00615304 от 06.09.2022

Можно ли оплатить обучение частями

Да, для вас доступна рассрочка на 6, 12, 24 месяцев. Оставьте заявку и наш менеджер поможет

вам выбрать наиболее выгодный вариант.

Как проходит обучение?

Обучение проходит в формате онлайн. Обучающая платформа - GetCourse. Уроки в записи и вы

смотрите их в любое время. Обучение удобно проходить со смартфона, ноутбука или

компьютера

Будут ли доступны лекции после окончания обучения

Доступ к материалам обучения ДО 1 года в зависимости от выбранной программы и тарифа

Какой документ я получу после окончания обучения?

Сертификат или диплом в зависимости от выбранной программы обучения.

Как я могу оплатить обучение, если я не гражданин РФ?

Есть несколько вариантов оплаты, укажите Ваш номер телефона и/или почты, с Вами свяжется

менеджер и поможет с оплатой курса.

Есть ли на обучении профессии нутрициолог практические занятия?

Да, обязательно! Вы начинаете практику практически с самой первой кафедры, и ведете

работу с подопечным весь процесс обучения.

Есть ли у вас рассрочка от Академии, а не от банка?

Да, есть рассрочка от Академии. Оставьте Ваш телефон и/или адрес электронной почты, менеджер

с

Вами свяжется и всё подробно объяснит.

Сколько стоит обучение?

Так как у нас достаточно широкий спектр обучающих программ и курсов,

для ответа на этот вопрос необходимо понимание, какой именно курс Вас интересует. Оставьте

Ваши контактные данные (телефон и/или адрес электронной почты) и наши специалисты с Вами

свяжутся.

Могу ли я приобрести данный курс в подарок?

Да, конечно, можете. Для того чтобы помочь Вам с оплатой, необходимо, чтобы Вы оставили

Ваши контактные данные, нашему специалисту (телефон

и/или адрес электронной почты).

Календарь

Календарь